Website Mortier Award

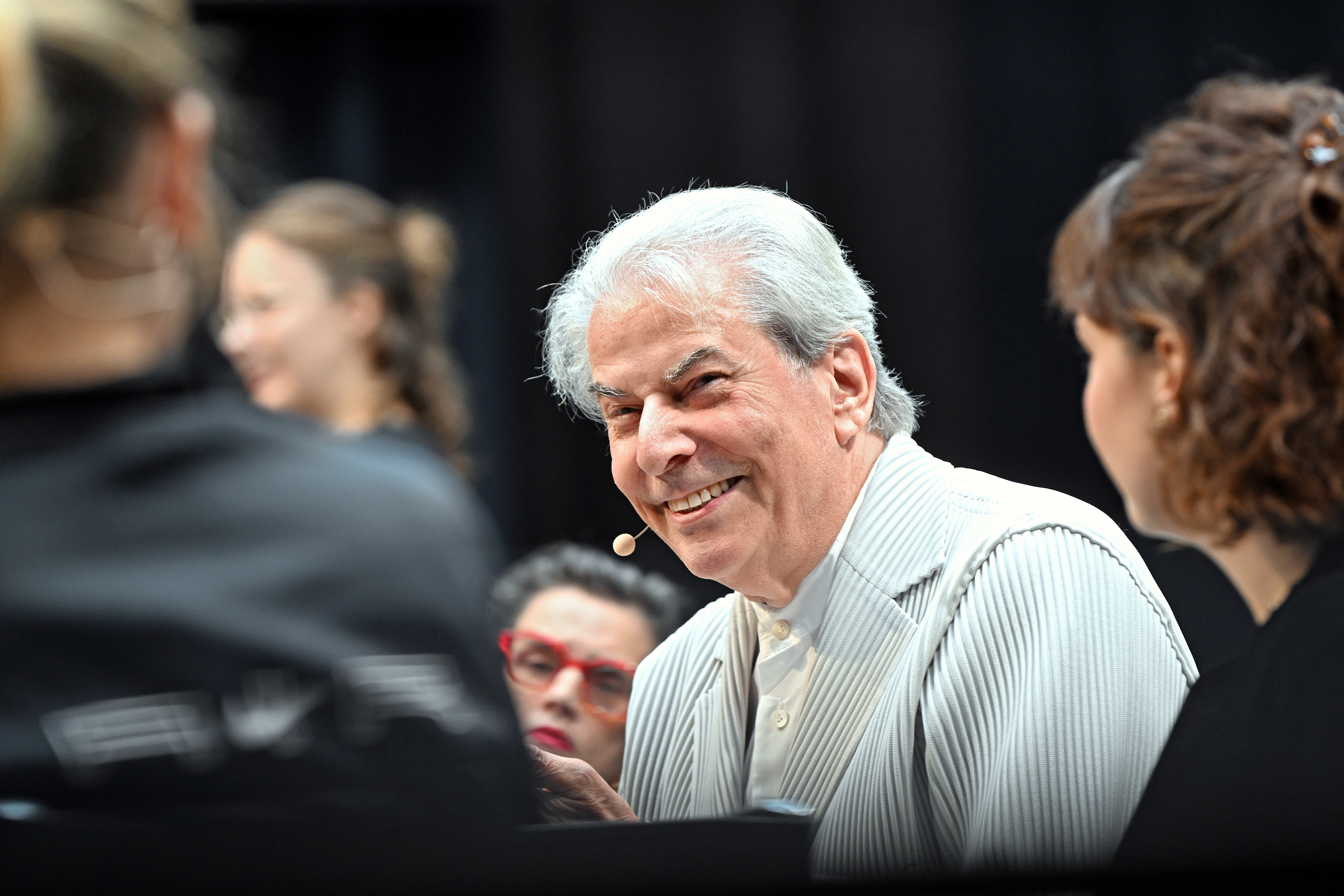

Der Preisträger des Mortier Awards 2025 steht fest: Die Ruhrtriennale gratuliert herzlich dem Dirigenten Hartmut Haenchen zum Mortier Award (Lifetime Achievement Award) Der Preis wird am 21. September 2025 um 13 Uhr in der Jahrhunderthalle Bochum in Anwesenheit der Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes, geehrt. Anschließend gibt es ein Podiumsgespräch mit dem Künstler in der Reihe Brave New Voices zum Thema Kunstfreiheit.

Der Mortier Award (Lifetime Achievement Award) wird an herausragende Persönlichkeiten des internationalen Kulturlebens als Auszeichnung für ein Lebenswerk im Sinne der Haltung und der Ideen von Gerard Mortier verliehen.

Jurybegründung

Pioniere werden selten zu ihrer Zeit erkannt, geschweige denn angemessen gewürdigt. Der Dirigent Hartmut Haenchen liefert hier die Probe aufs Exempel. Ein passionierter Grenzgänger, der scheinbar Vertrautes von den Rändern her aufrollt, der Überliefertes schon kundig-forsch gegen den Strich bürstete, als weit Bekanntere noch pathetisch-wohlige Tonschwelgereien zelebrierten. Umfassend vertraut mit den Besonderheiten diverser musikalischer Epochen, machte er sich stets einen eigenen Reim auf das in Partituren Notierte. Von Barockmusik bis zur Moderne spannt sich seine exegetische Expertise. Die Frühklassik, namentlich das Werk Carl Philipp Emmanuel Bachs, hat uns Hartmut Haenchen mit historisch informiertem Scharfsinn gleichsam neu erschlossen. Seine quellenkritisch fundierten, praktisch erprobten Erkenntnisse zu Richard Wagners Musiktheater brachen mit der schwerblütigen Opulenz tradierter Klangbilder. Es war dieses unbedingte, gegen die Macht der Gewohnheit gerichtete Pochen auf künstlerische Qualität und Wahrhaftigkeit, die nicht zuletzt Gerard Mortier auf den gebürtigen Dresdner aufmerksam machte – einen Wahlverwandten, dem er in Paris und Madrid bedeutende Produktionen anvertraute. Ein offener, unbequemer, an den Bruchlinien zwischen Ost und West, Geschichte und Gegenwart, Imagination und Intellekt gereifter Geist, der unbeirrt an die verändernde Kraft der Künste glaubt.

Für die Jury: Albrecht Thiemann

Nach einer Vorstellung von Mozarts Idomeneo 2004 an der Nationaloper in Amsterdam kam Gerard Mortier zu mir ins Dirigentenzimmer und sagte: „Es ist so schade, dass ich Sie erst jetzt kennenlerne“. Dann ging alles sehr schnell: fünf Produktionen in Paris und zwei Produktionen in Madrid.

Ich habe in meinem Leben wenige Intendanten kennengelernt, die sich als aktives Mitglied des Produktionsteams verstanden. Und in ihm einen streitbaren, immer vorwärts denkenden, kritisch hinterfragenden, Routine hassenden Menschen gefunden, der darüberhinaus ein ganz und gar selbstlos helfender Direktor war. Mit ihm konnte man herrlich streiten, aber immer mit dem Ziel, etwas Besonderes, etwas in die Zukunft Weisendes zu schaffen.

Dass ich in Madrid das Gedenkkonzert für ihn dirigieren durfte, war mir eine besondere Ehre. Und nun wird mir die Ehre zuteil, den Mortier Award zu empfangen. Ich nehme die Ehrung in tiefer Dankbarkeit an und sehe sie als Verpflichtung, die Dinge auch weiterhin in seinem Sinne zu hinterfragen und streitbar zu bleiben.

Prof. Dr. Hartmut Haenchen

Der Sisyphos von Alexander Polzin wird an Hartmut Haenchen überreicht.

LAUDATIO

Lieber Ivo van Hove, sehr verehrte Frau Ministerin Ina Brandes, geschätzte Freundinnen

und Freunde, meine Damen und Herren, lieber Hartmut Haenchen,

Zukunft braucht Herkunft – eine triftige Devise des philosophischen Essayisten Odo

Marquard, oft bemüht, selten beherzigt. Der Blick nach vorn bleibt trübe, wenn er keine

Umschau, keine Umsicht kennt. Wenn er sich im Hier und Heute verliert, im Aktuellen

verbeißt. Das, was wir Gegenwart nennen, ist ja recht eigentlich die Schnittstelle

zwischen Vergangenem und Künftigem. Oder, wie Robert Musil seinen Mann ohne

Eigenschaften kurz vor dem Ersten Weltkrieg, im Bewusstsein der heraufziehenden

Katastrophen des 20. Jahrhunderts, räsonnieren lässt: Gegenwart, das ist nur «eine

Hypothese, über die man noch nicht hinausgekommen ist». Doch auch das Vergangene

ist nicht, so wenig wie das Künftige, etwas ein für allemal Geronnenes, ewig Festes, es

muss immer wieder neu entdeckt, gewonnen werden, wenn wir uns vergegenwärtigen

wollen, woher wir kommen, wo wir stehen und wohin wir gehen.

Ihnen, lieber Hartmut Haenchen, waren die Notwendigkeit wie die Tragweite dieser

Herausforderung immer klar. Künstlerische Arbeit, und das heißt für Sie vor allem: in

Noten, in Partituren gespeicherte Musik zum Sprechen zu bringen, als körperlich-

sinnliche und geistige Erfahrung, kann nur gelingen, wenn sie ihre Voraussetzungen

mitbedenkt und einbezieht. Die verschüttete Magie scheinbar vertrauter, vermeintlich

totgespielter oder auch sträflich vernachlässigter Werke aufzuspüren, ihre rätselhaft

überschüssige Strahlkraft zu ergründen und zu vermitteln, das ist seit je der Antrieb

Ihrer textkritischen Forschungsarbeit. Sie wollen es eben ganz genau wissen, wie ein

Archäologe, der sich durch unzählige Schichten verstummter Kulturgeschichte gräbt.

Und dabei – im Konzert- und Theaterbetrieb oft kaum bemerkt – Pioniertaten vollbringt,

die ihrer Zeit weit voraus sind.

Betont sei hier zumal Ihre Auseinandersetzung mit dem Musiktheater Richard Wagners.

Dass sich die Nebel deutschromantisch pathostriefender, stimmtötend aufgedrehter

Klangorgien verzogen haben und bei Wagner die Spuren einer nach wie vor zündenden

Zukunftsmusik wieder sichtbar wurden, ist maßgeblich Ihnen zu verdanken. Was die

Dresdner Musikfestspiele, deren Intendant Sie von 2003 bis 2008 waren, derzeit als

Novum vermarkten, nämlich einen konzertanten Ring-Zyklus in historisch-kritisch

revidiertem Klanggewand, praktizieren Sie seit Jahrzehnten.

Im Zentrum steht dabei immer die philologische Arbeit am Material. Weil Sie daran

glauben, dass Musik, dass Kunst uns nur ergreift, wenn sie der autonomen Kraft ihrer

Mittel vertraut. Dass sich durch Kunst, durch Musik neue Perspektiven über den Tag

hinaus nur öbnen, wenn sie aus der Frage entsteht, wie das Spiel der Formen, der

Motive, Stimmen, Gestalten, Themen, Bilder jenseits des Erprobten sinnvoll zu

bereichern sei. «Die Stärke ... von Kunst liegt gerade darin, dass sie angesichts der

gegenwärtigen Kriege, Krisen und Katastrophen ohnmächtig ist, ratlos, ... schutzlos,

verletztlich, ... vieldeutig, ... verworren, ... schrill, traurig, fantastisch, absurd, ... und ...

vielerlei mehr», schreibt der Musikwissenschaftler Rainer Nonnenmacher in einem Text

für das Ensemble Modern. Anders gesagt: Kunst, Musik wird zur existenziellen Erfahrung

entweder aus sich selbst, aus ihrer Konstruktion, Komposition, Struktur, aus dem Wie –

oder sie verpubt.

Angesichts eines zunehmend gereizten Klimas, das obene Debatten über kontroverse

Themen belastet, das Freiheit und Autonomie der Kunst mit moralinsauren Bekenntnis-

Forderungen bedroht, aus konträren politischen Richtungen, in dem immer häufiger zu

Aussperrungen und Boykotten aufgerufen wird, sei daran erinnert, dass Kunst «sich ihre

eigene Welt erschabt», eine Welt, «in der alles außer Kraft gesetzt ist, was sonst gilt» –

ich zitiere den Dramaturgen Carl Hegemann. «Theater», stellte Robert Wilson lapidar

fest, «ist nicht Leben, und man sollte nicht versuchen, dies vorzutäuschen.»

Aber natürlich gilt ebenso: Der Zauber des Materials, das Wunder des schönen Scheins,

ohne die das Leben sinnlos ist, obenbaren sich erst, wenn Fantasie und Imagination auf

profundes Handwerk treben. Womit wir wieder bei Hartmut Haenchen wären. Ob als

junger Kapellmeister in der DDR – in Zwickau, Halle, Schwerin, Berlin und Dresden, wo

Sie mit der vom Tanz kommenden Theatervisionärin Ruth Berghaus eng

zusammenarbeiteten –, ob als Chefdirigent der Philharmonie und Niederländischen

Oper in Amsterdam, ob als gefragter Gastdirigent oder Anwalt zeitgenössischer Musik,

fast immer sorgten Sie für Überraschungen, die auf peniblem Quellenstudium beruhen.

Derzeit haben Sie Johannes Brahms am Wickel, den Gegenspieler Wagners, den

vermeintlichen Klassizisten, der sich an Beethoven die Zähne ausbiss, um seinen

eigenen Weg zu finden. Und ich habe keinen Zweifel, dass es Ihnen um jenen

«Fortschrittler im Bereich der musikalischen Sprache» geht, an den Arnold Schönberg,

grundstürzender Erneuerer der Harmonik, 1933 in einem berühmten Essay erinnerte.

Auch in Ihrem 83. Lebensjahr haben Sie die Freude an der Sisyphosarbeit tieflotender

Werkanalysen nicht verloren: Sie bohren so lange, bis im Dunkel ein Licht aufgeht, das

uns alle angeht.

Gerard Mortier hat das sofort gespürt, als er Sie zum ersten Mal traf. Auch er verstand

die Beschäftigung mit Vergangenem, im Bewusstsein der Krisen seiner Lebenszeit, als

Voraussetzung und Versprechen für die Zukunft. Zu den Referenzen seines Kunst-

Kosmos gehörten u. a. Monteverdi und Mozart, nicht als museale Götter, sondern als

Schöpfer unerschöpflich vitaler, vieldeutiger Werke, die uns bis heute betreben.

Mortiers Lieblingsfigur aus der antiken europäischen Mythologie war Sisyphos, der

lustvoll vergeblich seinen Stein bergan zum Gipfel stemmt, mit List und Geduld, Trotz

und Geschick, in spielerischem Aufbegehren gegen den Tod und das Ende aller Zeiten.

Nicht der schlechteste Wegweiser in wirren, verwirrten Verhältnissen. In diesem Sinne

bitte ich Sie nun auf die Bühne, denn er erwartet Sie schon, Sisyphos, in Gestalt einer

Bronzeplastik, die der Künstler Alexander Polzin geschaben hat.

Ich danke Ihnen

Albrecht Thiemann

Dank von Hartmut Haenchen

Einen Preis für das Lebenswerk?

Im Namen von Gerard Mortier?

Mit der Überreichung des „Sisyphus“ von Alexander Polzin?

Und das in Deutschland?

Das ist überwältigend. Vollständig unerwartet. Aufregend.

Nun stelle ich mir Fragen: Habe ich ein Lebenswerk? Ich habe mich bemüht alles zu hinterfragen und mich nicht mit einfachen Antworten abzugeben. Schon einem meiner Lehrer der sagte: „Man macht das so“ habe ich widersprochen. Zugegeben: ich war (und bin) politisch unbequem und in der Kunst auch. Vielleicht ist das alles zusammengenommen ein Lebenswerk.

Und Gerard Mortier. Wir lernten uns spät in mein Leben kennen. Aber wir wollten uns beide mit dem „Man macht macht das so“ nicht zufrieden geben. Ich bin zutiefst dankbar für unsere gemeinsamen Arbeiten in Paris, Madrid und beinahe Bayreuth. Ich fühlte mich endlich bestätigt. Und er war das Vorbild für das Hinterfragen, was mich schon seit frühen Jahren umgetrieben hat.

Und Alexander Polzins „Sisyphus“ ist ein wunderbares Zeichen, wie ich mich immer gefühlt habe: Mich selbst hochheben wollen. Natürlich geht das nicht. Aber das Unmöglich zu versuchen um das Mögliche zu erreichen.

Und in Deutschland: Die DDR wollten mich nicht, weil ich „politisch nicht reif“ war. Deutschland will mich nicht, weil ich unbequem bin und mich gegen das „Man macht das so“ stemme. Dass ich nun in Deutschland den „Mortier-Award“ bekommen habe, empfinde ich deshalb als doppelte Auszeichnung. Herzlichen Dank.

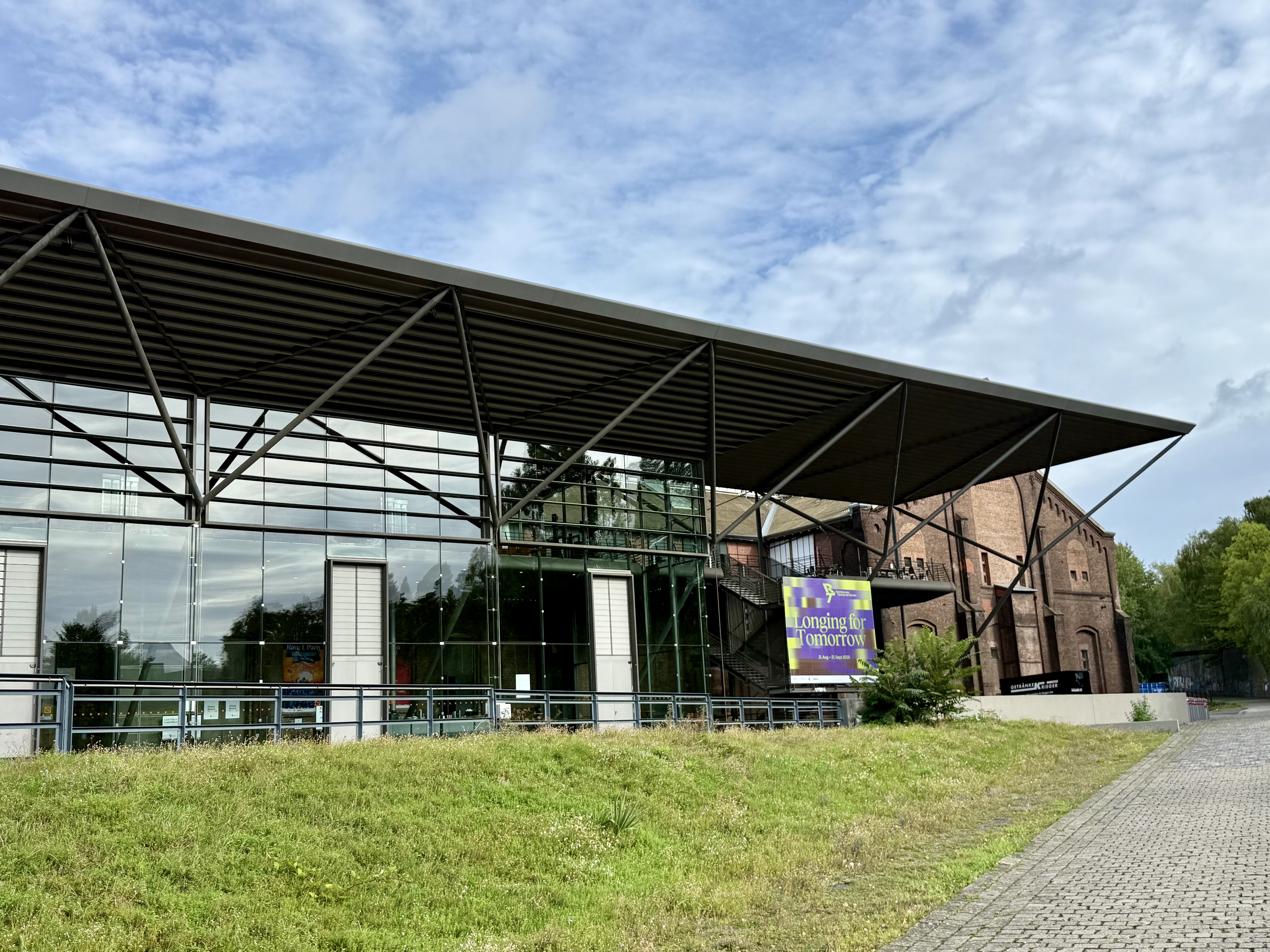

21. September 2025 · BOCHUM, Jahrhunderthalle